航空機に使われる「速度」にはいくつか種類があります。

今回はIAS・CAS・EAS・TAS・GSの5つの速度についてそれぞれ解説していきます。

この記事を読んで航空機の速度に関する正しい知識を身につけましょう。

IAS:Indicated Airspeed(指示対気速度)

航空機の速度に関する定義は耐空性審査要領に記載されているのであわせて確認しておきましょう。

この要領において「指示対気速度(IAS)」とは、海面上における標準大気断熱圧縮流の速度を表わすように、目盛りがつけてあり、かつ、対気速度計系統の誤差を修正していないピトー静圧式対気速度計の示す航空機の速度をいう。

耐空性審査要領

IASとはシンプルに対気速度計が表示している速度のことです。

ピトー管の取り付け誤差や計器誤差を無視したもので、純粋に対気速度計に表示されている速度です。

パイロットはこのIASで航空機の対気速度を判断します。

航空機の操作要領や手順には「IAS〇〇kt」のようにIASで書いてある場合が多いです。

CAS:Calibrated Airspeed(較正対気速度)

この要領において「較正対気速度(CAS)」とは、航空機の指示対気速度を、位置誤差と器差に対して修正したものをいう。海面上標準大気においてはCASは真対気速度(TAS)に等しい。

耐空性審査要領

IASに対して取り付け誤差や計器誤差を修正したものがCASです。

これらの誤差の大きさは機体ごとに異なります。

飛行規程にはIASからCASを求められるチャートが載っている機体も存在します。

この機体の場合はIASが60ktの時、取り付け誤差や計器誤差を修正したCASは63ktになるということです。

速度の計算をコンピューターで行うような系統を持っている航空機の場合は対気速度計にCASを表示している場合もあります。

このCASは空気密度に関する誤差は修正されていないので、定義にもあるように海面上標準大気においては後述するTASと等しくなります。

EAS:Equivalent Airspeed(等価対気速度)

この要領において「等価対気速度(EAS)」とは、航空機の較正対気速度を、特定の高度における断熱圧縮流に対して修正したものをいう。海面上標準大気においては、EASはCASに等しい。

耐空性審査要領

EASとはCASに対して空気の圧縮性を考えた速度です。

圧縮性とは空気が圧力を受けた場合にその体積が変化する性質のことを言います。

空気が圧縮されると体積が減少し、同時に分子同士が密になるため圧力が高くなります。(ボイルの法則)

したがって、ピトー管に入ってくる全圧は圧縮性の影響で高くなり、その影響を無視してしまうと速度計は実際よりも速い速度を表示してしまうことになります。

この圧縮性の影響を修正したのがEASです。

圧縮性の影響は高度が高ければ高いほど、速度は速ければ速いほど大きくなります。

なので高高度をとぶ旅客機や高速飛行を行う戦闘機などは圧縮性の影響を無視できません。

しかしヘリコプターのように低高度を低速で飛行する航空機は圧縮性の影響を無視できCAS=EASとなります。

EASは航空機の性能計算や設計開発においてよく使われるようです。

TAS:True Airspeed(真対気速度)

この要領において「真対気速度(TAS)」とは、かく乱されない大気に相対的な航空機の速度をいう。従って、TAS=EAS(ρ0/ρ)1/2 となる。ここにρは、そのときの大気状態における空気密度をいい、ρoは海面上標準大気の空気密度をいう。

耐空性審査要領

航空機が受けている真の対気速度のことです。

TASはCASに空気密度(気圧高度・温度)の修正をしています。

空気密度が小さい(高高度、高気温)場所ではピトー管が受ける圧力は小さくなり、逆に空気密度が大きい(低高度、低気温)では圧力は大きくなります。

この空気密度の誤差を修正したものがTASであり、TASは機体表面を流れる空気の速度と等しくなります。

なので”真”対気速度というわけです。

TASは風の影響を除けば地上に対する移動速度GSと等しくなります。

GS:Ground Speed(対地速度)

GSとは地上に対する航空機の移動速度のことです。

航空機は空気の中を飛んでいるので当然風の影響を受けます。

川の中での船と一緒ですね。

川の流れに逆らっている時は遅くなり、流れと同じ方向を向いている時は速くなります。

航空機も全く同じで、例えば100ktで飛行している航空機が正面から10ktの風を受けている場合、100kt−10kt=90ktになりこの時の航空機のGSは90ktになります。

逆に後ろから10ktの追い風があればGSは110ktになります。

ナビゲーションにおいて目的地の到着予定時刻を計算するときはこのGSを使います。

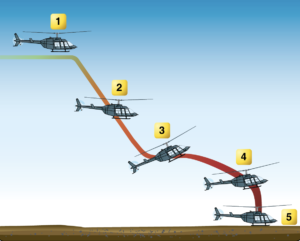

またヘリコプターの場合、散布やレーザー計測、送電線パトロールなど地上に対して行う仕事ではGSが指定されていることがいです。

なのでヘリコプターのパイロットはその時の風向風速を考えながらヘリコプターの速度をコントロールしています。

まとめ

■IAS(指示対気速度)

対気速度計に表示されている速度で誤差を考慮していない。

パイロットはIASを見て航空機の速度を判断する。

■CAS(較正対気速度)

IASにピトー取り付け誤差や計器誤差を修正した速度。誤差は機体ごとに異なる。

空気密度の誤差は修正されていない。

海面上標準大気においてはCAS=TAS

■EAS(等価対気速度)

CASに空気の圧縮性の影響を修正した速度。

低高度を低速で飛行するヘリコプターは圧縮性の影響を無視できるのでEASに関してはあまり考えなくて良い。

航空機の性能計算や設計開発において使われる。

■TAS(真対気速度)

CASに空気密度誤差の修正をしたもの。

機体表面を流れる速度と等しい”真”の対気速度。

無風時はTAS=GS

■GS(対地速度)

地上に対する航空機の移動速度。

TASに風の影響を考慮したもの。

到着予定時刻の算出にはGSを用いる。

ヘリコプターの仕事はGSが指定されている場合が多い。

高度の種類についても別の記事で解説しているので読んでみてください。